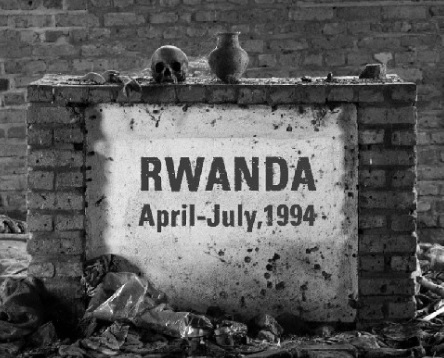

O genocídio em Ruanda, ocorrido em 1994, é um dos episódios mais sombrios da história moderna africana. Caracterizado por um ato de extrema violência étnica, resultou na morte de mais de um milhão de pessoas, em sua maioria membros da etnia Tutsi. Além disso, é uma história complexa que envolveu não apenas o governo ruandês da época, mas também indivíduos e instituições, incluindo padres e freiras católicos.

Contexto Histórico

Para compreender o genocídio em Ruanda, é necessário entender o contexto histórico do país. Ruanda é uma nação localizada na região dos Grandes Lagos da África Central, habitada principalmente por três grupos étnicos: os Tutsis, os Hutus e os Twa. Durante o período colonial, Ruanda foi governada pelos belgas, que exacerbaram as tensões étnicas ao favorecer os Tutsis sobre os Hutus, instituindo um sistema de identificação étnica e divisão política que perpetuou o ressentimento entre os grupos.

Eventos do Genocídio

Em 6 de abril de 1994, o avião que transportava o presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, um Hutu, foi abatido, desencadeando uma onda de violência em todo o país. O governo liderado pelos extremistas Hutus lançou um ataque coordenado contra os Tutsis e os Hutus moderados que se opunham ao regime. Milícias Hutus, conhecidas como Interahamwe, foram mobilizadas para realizar massacres em massa, enquanto as rádios locais incitavam a população a participar do genocídio, usando linguagem de ódio e desumanização.

Envolvimento da Igreja Católica

A Igreja Católica desempenhou um papel complexo durante o genocídio em Ruanda. Enquanto alguns membros da igreja se posicionaram contra a violência e arriscaram suas vidas para proteger os inocentes, houve também relatos de padres, freiras e até mesmo bispos que estavam diretamente envolvidos no genocídio. Alguns líderes religiosos Hutus usaram suas posições de influência para incitar a violência e até mesmo participaram ativamente dos massacres.

Em 2019, o Papa Francisco pediu desculpas pelos pecados e erros da Igreja Católica durante o genocídio em Ruanda, reconhecendo que alguns membros da igreja "cederam à tentação do ódio e da violência". Várias investigações também foram realizadas para responsabilizar os membros da igreja envolvidos no genocídio.

Padres e freiras

Em geral, os líderes católicos Hutus, aproveitando sua influência religiosa e social sobre a população, foram acusados de incitar o ódio étnico e encorajar seus seguidores a participarem dos massacres. Além disso, há relatos de que algumas igrejas e escolas católicas foram usadas como locais de refúgio para os perpetradores do genocídio, onde eles se sentiam protegidos da justiça.

É importante notar que não se pode generalizar a participação de todos os membros da Igreja Católica em Ruanda durante esse período. Muitos padres, freiras e bispos se posicionaram contra a violência e arriscaram suas vidas para proteger os inocentes. No entanto, a presença de indivíduos que abusaram de sua autoridade religiosa para promover o ódio é uma mancha sombria na história da Igreja Católica em Ruanda.

Entra os vários padres e freiras envolvolvidos estariam:

- No centro desta tragédia estaria o padre católico Emanuel Rucundo, que incitou o extermínio do povo Tutsi, clamando que deveriam ser varridos da face da terra. Ele fornecia endereços dos Tusis para os soldados do exército Rutu, armava-os e os incentivava a executar seu plano cruel com ferocidade.

- Mas ele não estava sozinho, outros padres católicos pregavam o genocidio, como Serumba Ananás, que traiçoeiramente levou 2000 refugiados sob sua proteção, para os Rutus, que os massacraram impiedosamente.

- Até mesmo figuras religosas como as freiras Gertrude Mucambo e Maria estava envolvidas nessa barbárie, entregando cerca de 7000 inocentes aos rutus, sedentos por sangue. O horror é inimaginável !

Embora seja fundamental reconhecer e enfrentar o envolvimento de membros da Igreja Católica no genocídio, é importante evitar acusações generalizadas e garantir que a responsabilidade seja atribuída de forma justa e baseada em evidências concretas. A investigação e a justiça são essenciais para promover a reconciliação e evitar que tais atrocidades se repitam no futuro.

O envolvimento da França

O Genocídio em Ruanda, ocorrido em 1994, foi um dos eventos mais sombrios da história contemporânea, onde cerca de 800.000 pessoas, principalmente da etnia Tutsi, foram brutalmente assassinadas em um período de apenas 100 dias. O papel da França nesse genocídio é complexo e controverso, e sua participação foi objeto de debate e investigação.

Antecedentes Históricos

Para entender a participação da França no genocídio em Ruanda, é importante examinar os antecedentes históricos. Ruanda era uma colônia belga até sua independência em 1962. Durante o período colonial, a Bélgica exacerbou as divisões étnicas entre os Hutus, Tutsis e Twa, favorecendo os Tutsis no poder e criando tensões étnicas profundas. Após a independência, as tensões étnicas persistiram e eventualmente levaram ao genocídio em 1994.

A Relação Franco-Ruandesa

A França teve laços estreitos com Ruanda durante os anos anteriores ao genocídio. Na década de 1970, a França estabeleceu uma forte aliança com o regime do presidente Juvénal Habyarimana, um Hutu. Os líderes franceses viam Habyarimana como um aliado estratégico na região dos Grandes Lagos da África e apoiaram seu governo com assistência militar, econômica e política.

Apoio Militar Francês

Durante o período que antecedeu o genocídio, a França forneceu apoio militar significativo ao governo ruandês. Isso incluiu treinamento militar, fornecimento de armas e assistência na organização das Forças Armadas Ruandesas (FAR). Além disso, a França ajudou a treinar a milícia Hutu conhecida como Interahamwe, que desempenhou um papel central nos massacres durante o genocídio.

Operação Turquesa

Durante o genocídio, a França lançou uma operação humanitária chamada Operação Turquesa em colaboração com as forças governamentais ruandesas. No entanto, críticos argumentam que essa operação foi mais uma tentativa de proteger o regime Hutu do que de prevenir o genocídio. A presença das forças francesas pode ter sido interpretada como um sinal de apoio ao governo ruandês, encorajando ainda mais os perpetradores do genocídio.

Alegações de Cumplicidade

Várias investigações e relatórios sugeriram que a França poderia ter sido cúmplice no genocídio, fornecendo apoio político e militar ao governo Hutu, mesmo sabendo das suas intenções genocidas. Além disso, há alegações de que a França ignorou os avisos sobre o planejamento do genocídio e falhou em tomar medidas eficazes para detê-lo.

Conclusão e Consequências

A participação da França no genocídio em Ruanda continua sendo um assunto controverso e sensível. Embora alguns argumentem que a França poderia ter feito mais para prevenir o genocídio e responsabilizar os perpetradores, outros contestam o grau de conhecimento e influência da França sobre os eventos em Ruanda. No entanto, é inegável que o apoio francês ao governo Hutu contribuiu para a instabilidade e violência que culminaram no genocídio de 1994.

Após o genocídio, as relações entre a França e Ruanda foram tensas, com acusações mútuas sendo trocadas. Ruanda acusou repetidamente a França de cumplicidade no genocídio, enquanto a França defendeu seu papel e criticou o governo ruandês. Essas tensões persistiram por anos, apesar dos esforços para reconciliar as duas nações. A participação da França no genocídio em Ruanda é um capítulo sombrio na história do país e destaca a importância de examinar o papel das potências estrangeiras na instabilidade política e nos conflitos étnicos em todo o mundo.

O genocídio em Ruanda de 1994 é um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o ódio é permitido prosperar e quando as instituições falham em proteger os vulneráveis. O envolvimento comprovado de padres e freiras católicos neste horroroso capítulo da história destaca a necessidade de uma reflexão profunda sobre o papel das instituições religiosas na promoção da paz e da reconciliação em tempos de crise. Ruanda, enquanto nação, está comprometida em nunca esquecer as lições dolorosas do passado e em construir um futuro baseado na justiça, na tolerância e no respeito pelos direitos humanos.